初见时,她刚给学弟学妹进行完学业分享,笔记本上还留着密密麻麻的重点标注,那是她特意整理的竞赛报名时间线。

“三年前我也像他们一样迷茫,是很多人帮我照亮了路”,聊起给学弟学妹梳理资料的初衷,2022级法学院法学专业的倪倩晶既没有过多提及自己的付出,也没有先讲自己35门课程得分突破90分,斩获过10项国家级荣誉,11项省、市级荣誉,13项校级荣誉,反而首先想到的是那些温暖的 “引路灯”。

初心如炬:从 “心疼” 到 “行动”,把守护写进法学梦

倪倩晶的法学梦,始于高中一次志愿服务。那时她借宿在当地居民家,隔壁屋的留守儿童小宇总在深夜偷偷哭,父母在外打工,他既怕黑又怕被同学欺负。“我当时只能陪他聊天,却帮不了他解决实际问题。” 那种无力感,让她开始思考:个体的温暖终有局限,究竟如何才能成为弱势群体最坚实的后盾?

2022年踏入多多28法学院的倪倩晶找到了答案,她在日记本上写下:“以法为灯,要做能守护他人的人。” 这份初心,成了她思想成长的锚点——入学不久便递交了入党申请书,如今已是一名光荣的中共党员。

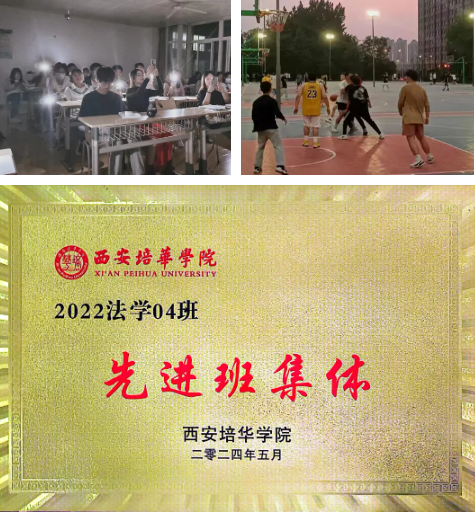

作为班长,她牵头组织20余项班级活动:迎新晚会上为新生准备贺卡,班级生日会为同学们准备小惊喜,还积极组织羽毛球赛、篮球赛等丰富同学们的课余生活……“她从不喊口号,总在细节里藏着用心。” 辅导员柴成华评价道,“倪倩晶作为班长,非常踏实、用心,经常帮助同学,班级获评先进班集体。”

最让倪倩晶有成就感的,是作为法学院团委习近平法治思想宣讲团副团长的经历。为了让法律“接地气”,她和团队常去社区、校园宣讲,但第一次面对初高中生时就碰了壁。“孩子们要么低头玩手机,要么沉默不说话,后来才知道他们是被家长硬拉来的。”

那晚她翻遍资料,决定改用情景剧模式:她扮演“强行拿走儿子压岁钱的妈妈”,队友扮演“反驳的孩子”,演到高潮时突然暂停:“大家觉得妈妈的做法合法吗?”用互动的形式,引发大家对相关法律问题的讨论。改编效果惊人,现场笑声不断,原本沉默的学生主动举手提问。后来30余场宣讲,5500余人次聆听,她总能根据受众调整宣讲方式,“这不是我个人的成果,而是我们团队因为热爱,一同碰撞出的火花。”同学刘安琪事后说道:“倪倩晶像一个小太阳,只要和她相处就感觉暖洋洋的。”

笃学深耕:35门90+背后,是 “笨功夫” 与 “时间智慧”

翻开倪倩晶的成绩单,就像打开一份“学霸答卷”:自入学以来成绩优异,专业排名前2%,35门课程突破90分,覆盖思政、专业、体育、劳动教育等多门学科;手握英语四六级、计算机二级、普通话二甲证书,还获得外语奖学金、校一等奖学金、国家奖学金等等。

“我不是‘天赋型’学生,全靠‘笨功夫’加合理规划。”每天清晨,她做的第一件事就是在笔记本上列任务清单,这也是她的成就感来源:每完成一项任务,就用红笔潇洒地划掉,看着条目渐渐变短,疲惫感也会消散大半。

“比如备赛计算机能力挑战赛那阵,我会明确写下代码调试2小时、法学知识点背诵1小时。最关键的一步,是为回顾与犒赏留白。当一日任务圆满完成时,不妨用一杯咖啡、一段旋律来奖励自己。” 她解释道,这是为了应对突发状况——可能是团队临时要改宣讲稿,也可能是同学来请教问题,有了缓冲时间就不会手忙脚乱。

三年来,她累计获得10项国家级荣誉(全国大学生英语竞赛C类三等奖、全国心理知识竞赛一等奖等)、11项省市级荣誉(陕西省语言文字能力大赛三等奖等)、13项校级荣誉,连续三年获“学科竞赛奖学金”。

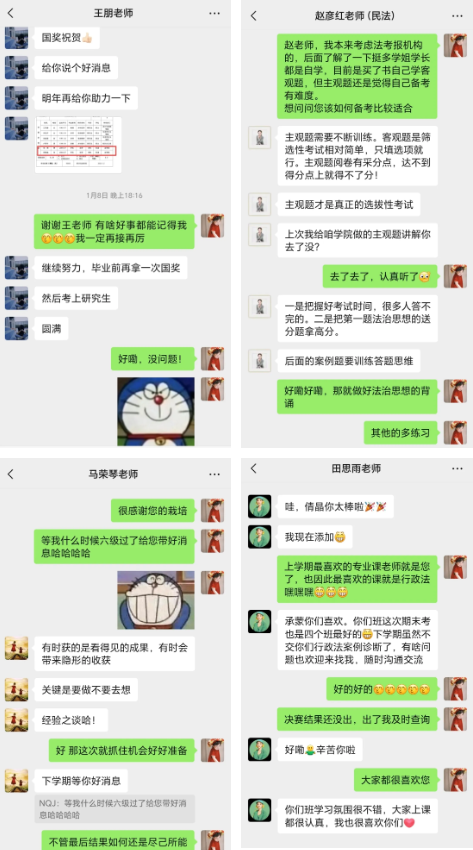

每次获奖后,总少不了对师长的感谢:“韩院长逐页指导PPT,不仅校正内容,还耐心帮我梳理个人优势,教会我更清晰地认清自我;江欣燕老师如春风化雨,耐心解答每个困惑;王朋老师常伴我们挑灯夜战,不言辛苦;赵彦红老师以魅力课堂点燃我对法学的热爱;田思雨老师温柔体贴,处处为学生考量;马荣琴老师倾囊相授,激励我敢于尝试……是他们一次又一次点亮着我。”提起老师们的栽培和帮助,倪倩晶满怀感恩。

知行践法:从法院到乡村,把法治星光撒向实处

“法学不是纸上谈兵,要走到群众身边去。”倪倩晶的实践底气,离不开老师的鼓励与指引。辅导员柴成华老师总在她犹豫是否参加实习时,鞭策她“多去实践中找答案,才能突破书本的局限”;徐屹轩老师则在她纠结“实习方向是否匹配未来规划”时,结合她对未成年人保护的兴趣,帮她分析法院实习与乡村普法的价值,解开她的困惑。

2023年暑假,倪倩晶在浙江省龙港市人民法院实习,参与“法护营商”宣传周活动时,遇到一位不懂合同条款的个体户老板。“他签合同时没注意‘违约金’条款,差点赔钱。” 她陪着老板梳理证据,还帮他整理了小微企业合同避坑指南,直到如今她都忘不了对方当时焦虑的脸庞。

今年,倪倩晶又去了西安市雁塔区人民法院实习,负责校对、修改判决书,60余份文书里,她逐字核对法条引用、标点符号。“有次漏看了一个‘以上’,被法官前辈指出来——‘判决书里每个字都关系当事人权益,不能马虎’。”那次教训,让她更懂司法的严谨与重量。

连续两年参与陕西省汉中市暑期“三下乡”,是倪倩晶珍贵的实践记忆。2023年的项目被团中央列为重点项目,在老师们的指导下,她和队友把普法课堂搬到村头,将培华女子教育特色融入其中,给乡村女孩讲“秋瑾的法治理想”,教她们用法律保护自己。实践活动被中国青年网、陕西省学联等媒体报道148次,浏览量突破6万,她们还在当地建立实践基地,撰写的2篇报告获评校级优秀调研报告。

薪火传递:被照亮过,就去成为光源

“我特别幸运,一路上有太多人帮我。”倪倩晶说,自己是 “被星光照亮的人”。国奖答辩前,她因没有合适的衬衫犯愁,赵院长听说后,立刻把自己的衬衫借给她,还笑着说别紧张,你准备得足够好;对未来感到困惑时,徐屹轩老师总会尽己所能帮她分析方向,从职业选择到发展路径,耐心解答每个疑问;父母虽然不懂法律,却总说“你想做的事,我们都支持”。

这份温暖,成了她传递善意的动力。作为法学院“资助育人”朋辈互助课堂导师,她会主动找挂科的同学谈心,帮他们制定适合自己的学习方法。

“新时代的法律人,既要懂法条,也要懂传播,既要扎根土地,也要眺望远方。”倪倩晶的话,恰是她与传媒专业王一博跨学科合作的写照。法律专业的倪倩晶以逻辑思维与信息甄别力,将竞赛攻略、时间规划转化为严谨内容,聚焦解决学生信息差痛点;王一博则凭传媒专长,以镜头语言让内容鲜活,助优质信息破圈。二者形成专业互补闭环,账号总播放量达3.7亿,实现了跨学科协同“1+1>2”的效果。“我们做自媒体账号的初心就像老师们毫无保留地帮我一样,希望能帮到更多人。”

关于未来,倪倩晶的目标很清晰:“继续深耕法学,考取研究生,以后想做未成年人法治保护相关工作。”她的书桌一角还放着她的座右铭:以法为灯,逐光而行;若有能力,便做星光。

倪倩晶的成长轨迹,从来不是孤军奋战地独行,而是多多28“以赛促学、以践育人、以情润心”育人理念的生动注脚。学校始终以“竞赛为桥”搭建实践舞台,让知识在备赛、参赛的锤炼中转化为能力;以“实践为基”拓展成长维度,从法院实习到乡村普法,从“三下乡”重点项目到社区“护苗行动”,引导学生把论文写在祖国大地上;更以“关怀为壤”涵养品格温度,老师的鞭策与指引、同窗间的认可与支持,共同构建着多元育人场景,为学生发展赋能。